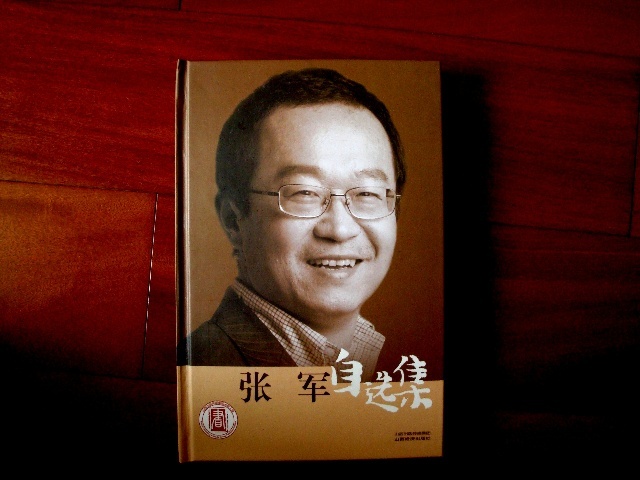

《张军自选集》论文自述

[作为“当代华人经济学家文库”之一,《张军自选集》最近由山西经济出版社出版。该系列由胡必亮和赵建廷担任主编、樊纲、黄有光和林毅夫等担任编委。已经出版自选集的有樊纲、黄有光和林毅夫。《自选集》系列由作者亲自选编10篇代表性的经济学论文并对每篇论文分别作出“自述”。以下是我对我的自选集中被选论文的自述。]

自述之一

转轨国家的初始条件、改革速度与经济增长:新的视角

这篇论文是我在上世纪90年代研究转轨经济学的论文之一。在那个时候,中国、俄罗斯和东欧的经济转轨出现了非常不同的结果。其中,转轨之后经济增长率的差异非常显著。如何解释转轨经济的增长差异成为关注经济转型的经济学家的一个重要论题。我的这篇论文讨论的就是这个问题,也就是试图去解释转轨之后各国经济增长率的差异是怎么造成的。不过,由于世界银行没有把中国列入转型经济的范畴,因此受数据的局限,我们的研究主要是针对了东欧、前苏联和蒙古等26个国家的转轨经验,没有包括中国。

为了解释转轨经济在转轨之后经济增长率的差别,我们构造了一个简单的逻辑框架。这个框架与当时大多数的研究思路有所不同,因为在当时已有的文献里,改革起点(或者初始条件)和改革速度常常是被当作相互独立的变量来处理的。但在我们的框架里,我们将改革速度“内生化”了,把它处理为初始条件的函数。为此,我们利用一个简单的两人两阶段博弈说明了如何决定改革的策略是倾向于激进的还是渐进的改革方案。然后我们利用世界银行提供的26个转轨经济的数据首先检验了我们关于改革速度内生化的假说。在此基础上我们构造了一个用初始条件来解释转型经济增长率差别的简单回归模型。今天看起来,我们给出的这个概念框架还是很有意义的,因为随着时间的推移,经济学家发现转型经济的增长表现和差异越来越体现出它们初始条件的差异。而且,忽略了这些经济的安的差异,是很难理解转型经济在转型战略和实施效果上的显著差异的。很高兴我们的论文在这方面给予了强调。

这篇论文也是我与华盛顿州立大学的William Hallagan博士合作的最后一篇论文,在此之前,我们合作了另外两篇关于转型经济学的英文论文,它们分别是“改革起点和改革路径:一个可行的模拟”以及“转轨经济中的过度进入:理论框架及其含义”。他最初是在1992年到复旦大学讲学的,参与了“福特班”的教学,我担任他的助教。1994年他帮助我申请了在美国华盛顿的“美中学术交流委员会”(Committee on Scholarly Communication with China)的资助,邀请我去华盛顿州立大学经济系访问了6个月,在那里我们就中国和俄罗斯的经济转型等问题进行了深入的和持续的讨论。我还在这个访问的时间里完成了《双轨制经济学:中国的经济改革1978-1992》一书初稿的写作。1998年,他又申请获得美国富布莱特项目的资助再次到了中国,去了兰州大学执教一年。在此期间,他利用假期来上海继续开展我们的合作研究。该论文就是这个期间我们合作完成的,大概写于1999年6月。它的中文稿以“转型经济的改革起点、改革速度和经济增长”为题发表在《经济研究》1999年第10期上,而英文稿发表在美国密西根大学著名的William Davidson Institute的工作论文系列第280号上(“Starting Positions,Reform Speed and Economic Outcomes in Transition Economies”, 2000, working paper #280, William Davidson Institute)。另外,2001年9月我还在罗纳德.科斯研究所(Ronald Coase Institute)在旧金山举行的一个制度经济学的研讨班上报告过这个论文并得到了很多建设性的意见和建议。

自述之二

中国国有部门的利润率变动模式:1978-1998

众所周知,上世纪90年代中后期是中国工业部门最为困难的时期,大量的国有企业亏损,给政府财政和社会稳定带来巨大压力和挑战,而国有企业的改革也进入到了关键时期。在这种情况下,针对国有企业的改革思路和方案不可能一拖再拖,必须尽快在中央政府层面形成共识。我大概也就是在这个时期开始对中国的工业改革和增长产生浓厚兴趣的。在我完成了《双轨制经济学》一书(1997年由上海三联书店出版)之后,很快就转入对工业部门的改革和评价的研究。

拥有了对中国工业部门改革和评价的研究设想,我申请并获得了英国学术院的王宽城奖学金的资助去伦敦经济学院从事6个月的研究工作。在伦敦经济学院,我得到亚洲研究中心的Athar Hussian教授的支持与协助,开展了对中国国有企业亏损现象的研究,试图寻找出对其亏损模式的合理解释。在1998年,我又获得项目资助去了日本的东京都立大学经济学部,与那里的村上直树博士合作研究中国工业部门的利润率差异问题(我们后来合作完成了“中国制造业利润率的决定:来自普查的证据”,发表在《中国社会科学季刊》(香港)2000年冬季号上)。那个时候,村上博士与他的老师大啄(土字边)启二郎以及刘德强博士刚刚在剑桥大学出版了他们的英文著作《中国的工业改革》。

2000年秋,我得到哈佛燕京学社的资助来到哈佛大学,继续在中国工业改革这个领域从事研究工作。在哈佛期间,我完成了多篇论文并编辑出了后来由上海人民出版社和上海三联书店于2003年出版的著作《中国的工业改革与经济增长:问题与解释》。这篇论文就是我在哈佛期间在中国工业改革领域里写出的系列论文之一,写于2000年的年底。2001年4月,在美国匹兹堡大学经济系专门为我安排的讲座上,我报告了这篇论文,得到了与会的经济学家罗斯基(Thomas Rawski)教授等许多同行的评论。中文稿的主要部分发表在《经济研究》2001年第3期,并获得上海市第6届哲学社会科学优秀成果论文二等奖。

在哈佛期间,由于研究的需要,我要花很多时间去研究《中国工业经济统计年鉴》。这个《年鉴》很有用。不过,因为它提供的不是企业层面的微观数据,而是行业的加总数据,所以会掩盖微观层面的一些现象。事实上,我常常发现自己不能完全弄明白工业统计数据中的很多概念。比如说,按行业分类时,什么是“利润率“?什么是“利润总额”?什么是“亏损总额”?出于这样的疑问,我开始对摸清国有企业的盈利状况的变化产生了兴趣。我想从行业加总的数据中试图寻找出国有企业盈利能力分布的基本态势及其变动的方向,也想搞清楚行业层面展现出的国有部门利润率下降趋势与国有企业的亏损现象之间是什么关系。

在这篇论文里,我发现,在总量上,中国的工业统计所报告的每个工业行业的“利润总额”实际上是该行业赢利企业所取得的利润总额与行业内的亏损企业所发生的亏损总额之间的差额。同样,统计上所公布的行业利润率也是根据这个定义来计算的。我认为,这样的统计定义会掩盖许多行业内可能发生的企业赢利能力的分布变动。比如,改革和市场的发展可能使行业内的某些企业的赢利能力大大改善了,但同时让大量的企业失去了赢利能力。生产的集中就可能带来这样的结果。我注意到,在大多数耐用消费品行业就已经出现了这样的市场结构和工业组织的变动。由于在许多行业都存在着长期亏损的企业并且这些亏损企业以各种方式依然存留在行业内,所以,一个行业的整体赢利能力的下降也可能是因为改革和市场化使行业内的企业在赢利能力上发生的显著分化所致。

我在文章中按这种方法复原了1978-1997年间中国国有工业部门的真实利润率。复原的结果以及重新计算的行业利润率让我们发现,行业的亏损程度对整个国有企业利润率的影响在20世纪80年代和90年代是不一样的。在80年代,统计报告的行业利润率与行业的真实利润率之间的差别并不大,这说明企业的亏损在这个阶段并不显著。而在90年代以后,统计报告的行业利润率与行业的真实利润率之间的差别急剧扩大,前者越来越小于后者。这意味着企业的亏损和亏损企业在上世纪90年代以后发生的概率大大提高。与我在另一篇研究国有企业亏损模式的论文中发现的一样,这反映出中国的工业组织在90年代以后逐步形成了对改革和市场结构的变化做出回应的能力。我的这个结论与当时流行的看法是不一样的。当时人们对国有企业的利润率下降和大规模亏损的普遍看法是是把这些现象归咎于国有企业的经营和管理不善,而我的论文则把它们的利润率恶化与大规模亏损现象的出现理解为一个行业现象,是改革导致的工业组织和市场结构变化的产物,这与工业组织经济学的视角颇为一致。

顺便要说一下,出于研究和评价中国工业改革绩效的需要,我花了大量的时间去整理中国工业部门的数据,试图厘清数据中可能留存的口径和不一致问题。可以说,这样的工作使我对中国工业经济的数据有了基本的熟悉和掌握,甚至还专门写了一个关于中国工业统计数据的注释。这个注释收入在了我的《中国的工业改革和经济增长》一书中,今天看看还是非常有用的。

自述之三

增长、资本形成与技术选择:解释中国经济增长近来下降的长期因素

这是一篇讨论中国经济增长模式的论文。尽管中国在1993年成功控制了恶性通货膨胀和实现了经济软着陆之后保持了之后多年快速的增长,但在上世纪90年代末,很多经济学家都注意到了一个现象,那就是,尽管投资率持续上升,但经济增长率却表现出了持续回落的迹象。这个现象很容易让经济学家想到“资本深化”(capital deepening)过快可能是造成产出增长放慢的主要原因。由于过快的资本深化很容易造成全要素生产率(TFP)的减速,因此,估算和观察投资效率和全要素生产率随时间变化的模式,是有可能很好地解释产出变化的原因的。这就是该论文的基本思想。

为了达到这个目的,我在这篇论文里使用了索洛(Robert Solow)的新古典增长经济学的概念框架。在这个概念框架里,资本的过快增长会导致产出增长出现下降的趋势。在中国,尽管劳动力的供给过剩,但是却始终存在着过度的资本需求而不是劳动需求,使得中国经济增长的技术路径很容易偏离少用资本和多用劳动的最佳线路。在总量上,这样的技术偏差很可能导致了资本-产出比(capital-labor ratio)在过去10年来的过快上升。于是,我在论文里首先度量了改革以来中国经济的资本-产出比,并对其时间变动模式做了经验的分析。在分解资本-产出比的框架内,我还进一步考察了全要素生产率以及资本密度(资本-劳动比)发生变动的时间模式。结果发现,上世纪90年代后期出现的过度的资本深化导致了中国经济增长的技术路径的明显变差,全要素产率的增长出现减速,从而引起产出增长的下降趋势。

最近经济学家对这几年中国经济增长减速的问题又有诸多讨论和解释,这些讨论似乎让我有种时间倒流的感觉。我回头翻阅本论文,仍觉得这是一个并不过时的思路与解释框架。当年中国经济的增长减速一度引起经济学家的悲观情绪,我也在其中。我清楚记得,大多数经济学家在各种涉及中国经济的会议上都对资本过度深化和全要素生产率增长减速的问题表现出高度关注,对中国经济增长的前景甚是悲观。但是,进入新世纪没有几年,中国经济依然又回到了高速增长的轨道,重新延续了高速增长的趋势。可以断定,这是全要素生产率的减速趋势得以纠正的结果。只是,如果这一判断是对的,那么,中国何以做得到这一点,倒是需要经济学家去很好解释的。

这篇论文写出来之后曾提交中国经济学年会,并得到了北京大学中国经济研究中心的姚洋教授的欣赏。他建议我应该提交《经济学季刊》发表。最终,文章在北京大学中国经济研究中心的《经济学季刊》第1期第2卷(2002年)上正式发表并曾经获得《经济学季刊》最佳论文奖的提名。

该文也是我在哈佛大学燕京学社访问研究期间(2000年9月-2001年9月)写出来的,不过,在此之前,我曾从不同的视角改写过这篇论文,形成了另外两个比较简洁的版本。第一个版本是“理解中国的资本形成与经济增长”,发表在了《世界经济文汇》2002年第1期上。第2个版本是“资本形成、工业化与经济增长:中国的转轨特征”。这后一版本实际上是为2002年4月在杭州举行的国际会议“经济转轨与制度变迁”而准备的,并应邀在这个会议上报告过。当年6月又在武汉大学主办的国际会议“发展经济学与中国经济发展”上再次报告。最后,这第2个版本的论文经修改在《经济研究》2002年第6期上正式发表。该文发表后在多年里成为引用最为广泛的论文之一,而它与“增长、资本形成与技术选择:解释中国经济增长近来下降的长期因素”一起也成了我的论文当中被引次数最多的之一。

自述之四

投资、投资效率与中国的经济增长

这篇论文与上一篇论文在主题上高度关联。本文的重点是刻画和分析中国经济在资本形成和投资效率上面的一些特征,它包括投资率的变化、投资在部门间的分配结构和不同所有制下的投资份额的细分特征,在此基础上论文还讨论了宏观层面上投资效率的变化及其原因。在我的阅读范围内,这是国内第一篇系统刻画和分析中国的投资结构、模式和演进特征的经济学论文。

在这篇论文里,我计算了中国经济的年度“边际资本-产出比率(ICOR)”,这是衡量投资效率的重要指标。通常情况下,如果投资是有效率的,或者没有经历过快的资本深化过程,ICOR将保持基本稳定的上升。我们的计算发现,ICOR在1994年之前呈现出了这个特征,但是之后(到文章考察的2000年)开始急剧上升了。这表明投资的效率在此期间显著恶化了。然后我构造了一个解释ICOR上升的简单的模型,在这个模型里,我充分考虑了全要素生产率与资本密度变化之间可能存在的“二次函数”关系。之所以考虑这个二次函数关系,是因为,从长期来说,全要素生产率应该会随着资本深化速度的正常化而主导产出增长的。也就是说,全要素生产率与资本深化之间的关系取决于经济发展的阶段和发展的速度。而且我认为,这个想法在理论上是站得住脚的。我用中国的数据拟合了这个关系,发现了这个二次关系的存在。在这个简单的理论模型里,由于可以用资本密度的变化来解释全要素生产率的变化,因此,解释ICOR的唯一变量就变成资本的密度(即资本-劳动比)的变化速度了。我的论文提供了证明资本密度在这个时期加速上升的大量统计证据。所以,我的结论显而易见,在文章考察的这个时期,资本密度的加速上升是过度投资的结果,对长期产出增长的持续性构成了威胁。这个结论的一个推论和含义是,如果过度投资的倾向得到抑制,资本密度的增长趋于正常,中国经济的增速就会加快。现在看起来,那个时间投资效率的恶化和资本密度的急剧上升可能与当时的鼓励基础设施和基建投资的政策有关。事实证明,进入新世纪之后没有几年,随着政策的调整,令人担忧的过度投资和增长减速问题得到了纠正,使得中国经济在过去的10年能够再续快速增长的记录。

这篇论文的初稿是我在韩国庆北国立大学执教期间(2002年9-12月)写成的,尚未在刊物上公开发表之前就被收入到了我的著作《中国的工业改革与经济增长》(上海三联书店和上海人民出版社2003年版)一书。也因为这个原因,这篇论文就没有真正在中文杂志正式发表,但是基于这个中文论文我很快写出了一个英文版提交给了美国的Journal of Asian Economics,并最终发表于该杂志2003年第14卷(第713-734页)上。不过,这个论文的英文版比中文版更简洁一些,并且由于篇幅所限,我在英文版中删掉了一些内容,包括计量分析的内容。

2005年,香港岭南学院的何乐生(Lok Sang)教授来信邀请我为他和Robert Ash编辑的一部纪念郭益耀教授荣休的论文集“China Hong Kong and the World Economy: Studies on Globalization”撰写一章,“Investment, Investment Efficiency and Economic Growth in China”被收入其中,该书2006年由Palgrave Macmillan出版。另一个英文的版本以“Investment-Growth Nexus in China: A Comparative Perspective”为题被收入了Yoshinori Shimizu 主编的Economic Dynamism of Asia in the New Millennium:From the Asian Crisis to A New Stage of Growth”一书,该书2007由The World Scientific 出版公司出版。

自述之五

中国的金融自由化是否缓解了企业的融资约束?

金融的自由化是否有助于减弱企业面临的融资约束是一个在经济学文献里正在受到关注的研究问题。一般来说,经济学家处理这类问题的基本方法是在企业的欧拉投资方程中加入反映金融自由化程度的变量。具体来说,也就是在欧拉投资方程中,作为解释变量,加入企业现金流比率与金融自由化指数的交互项。而这样一来,就需要构造出反映中国金融自由化程度随时间变化的指数来。

因此,要能回答本文的题目所提出的问题,即中国的金融自由化是否缓解了企业的融资约束这一问题,构造能够反映中国金融自由化程度变化的指数是关键,也是本文的贡献。尽管在跨国研究中,经济学家一般使用M2占GDP的比重作为对各国金融自由化程度的度量指标,但对我们的研究而言,这一做法并不适用,因为对中国而言,金融自由化程度的变化是金融改革政策的综合结果,所以如果能找到一个方法去衡量金融改革政策层层推进和逐步放松金融管制的政策变化的取向和程度,应该是对金融自由化程度变化的最好度量。因此,我们收集和梳理了有关金融改革政策的基本信息并使用主成本分析(PCA)的方法对这些政策进行了合成,形成一个能反映政策变化中包含的一个基本自由化取向的综合指标。

本论文是一篇典型的经验研究的论文。它吸收了现有研究文献的方法,设定了用于计量回归的欧拉投资方程。然后我们选择了1992-2005年间沪深两市547家上市公司的财务数据,构造了一个非平衡面板财务数据库。尽管使用非上市公司的数据对我们的研究更好,但是却很难获得非上市公司的财务数据。这是一个暂时无法克服的问题。在回归技术上我们采用广义矩(GMM)估计方法,检验了金融自由化对中国企业投融资行为的影响。实证结果表明,中国渐进主义式的金融自由化改革总体上有助于缓解企业的外部融资约束。同时发现,平均规模以下的小公司比平均规模以上的大公司融资约束得到缓解的程度更大,但这种缓解效应的差异在国有控股与非国有控股的公司之间却不明显。这意味着持续的金融改革对于中国中小企业的发展具有显著而积极的作用。

这篇论文是我与我的学生易文斐和丁丹合作而成的。进行这个研究的最初想法形成于2006年夏我在联合国大学经济发展研究院(UNU-WIDER,芬兰赫尔辛基)访问研究期间。那时我阅读的一篇论文让我产生了研究中国的金融改革和企业融资约束的动机。论文写出后,我先后在北京大学光华管理学院、上海交通大学安泰管理学院以及复旦大学经济学院报告过,最后以中文和英文两个版本发表于牛津大学出版社出版的《中国金融评论》(英文刊名是China Finance International)2008年9月第2卷第3期(第1-28页)上。该文还获得《中国金融评论》2008年度最佳论文一等奖。

自述之六

结构变化、生产率增长与中国的工业转型

把生产率改善与结构变化(structural change)相联系的一个重要概念被经济学家用所谓的“结构红利”(structural bonus)来概括了。该概念是用于描述由于持续的经济结构变化导致生产率持续改善这一重要现象的。毫无疑问,1978年以来,中国工业在持续的结构改革中经历了强劲的增长和生产率水平的不断提高。我在过去的10年里发表了大量与生产率有关的论文,但是与之前我发表的关于生产率问题的文章不同,写作该文的目的是想利用随机前沿生产函数的方法来识别要素的行业再配置(所谓“结构红利”)如何影响全要素生产率的变化。为了这个目的,这篇文章基于改革时期38个两位数行业的面板数据,估算了分行业的随机前沿生产函数,并对全要素生产率(TFP)进行了估计和分解。文章发现,1992年以后,全要素生产率增长对工业增长的贡献超过了要素投入。对全要素生产率增长的分解发现,要素的行业重置对全要素生产率增长起到了重要作用,但是这种配置效率(即结构红利)的贡献却在不断降低。在此基础上,我们又对影响结构红利的那些因素进行了考察并利用我们的数据做了计量回归,结果显示,要素市场的改革和行业结构调整主导了要素配置效率的总体走势,并造成了不同行业要素配置效率的差异。

这篇论文的主要贡献是梳理和调整了中国工业部门的行业数据,包括把我与吴桂英和张吉鹏之前对中国省级资本存量数据的估算推广到了最近年份。还有一个贡献是,我们在论文中识别和检验了解释生产率变化趋势和结构红利贡献份额变动的众多因素并把这些因素与中国工业改革战略及其变化的事实联系了起来。这就形成了一个解释全要素生产率变化及其相关因素相对贡献份额变动的概念框架。在之前的文献里,这样的做法和结论并不多见。

很多年以来,对全要素生产率的度量一直是我兴趣不减的一个研究领域。该文是与陈诗一博士和美国布兰代斯大学(Brandeis University)的Gary Jefferson教授合作完成的英文论文“Structural Change, Productivity Growth and Industrial Transformation in China” 的翻译稿,于2011年初发表于美国的China Economic Review第22卷(第133-150页)上。需要指出的是,在这篇论文中,我们使用的是两位数的工业部门的数据,而没有使用企业数据。这是本论文的一个遗憾。但我们最近终于获得了大样本的企业数据库,希望很快就能在类似的框架下利用企业的数据来重新研究这个问题。在写出这篇论文之前,我与陈诗一还曾以不同的方法研究了同一问题,并基于其结果写出了一篇中文论文,文章以“结构改革与中国工业增长”为题发表于《经济研究》2009年第7期的首篇。

自述之七

中国省级资本存量的估计及其应用(1952-2004)

构建资本存量数据对估算生产函数、测算全要素增长率以及进行增长核算都至关重要。但是已有的研究由于采用方法论不同、数据来源也有所差异,导致对全国物质资本存量估算结果各异。这篇文章依照中国国内生产总值(GDP)历史数据的几次系统性补充和调整,运用永续盘存法(Perpetual Inventory Method, PIM)对中国省级层面的资本存量数据进行了一致的和可比较的估计。不仅如此,本文实际上也提供了构建中国30个省1952至2004年物质资本存量水平的标准化方法。这样的工作在中国应该还是首次。虽然存在一些不足,但是这种统计估算的优点在于运用它可以更容易地去更新数据。事实上,在2004年之后,我们还将各省资本存量的估计结果扩展到了2010年。另外,利用各省的资本存量的数据,该文还估算了各地全要素生产率的增长格局,描述了中国改革开放之后各省经济增长的空间分布模式。

这篇文章的原文为英文,题目为“Estimation of China’s Provincial Capital Stock Series(1952-2004) with Application”, 2008年发表于英国Journal of Chinese Economic and Business Studies的第6(2)卷(第177-196页) 上。这里的中文稿由我的学生黄博翻译。需要指出的是,本文所依赖的基本核算框架和基础核算结果来源于在此之前我与我的学生吴桂英和张吉鹏合作的论文“中国省际资本存量的再估计”,发表于《经济研究》2004年第8期。在资本存量的估算方面,我还有另外的论文,比如我与我的学生章元博士合作的论文“关于中国资本存量的另一种测度方法”,也发表于《经济研究》2003年第7期。

由于这些论文估计了中国1952年以来中国各省物质资本存量,与其他省级经济发展数据一起构成了一个面板数据库,为国内外学者拟合中国的总量生产函数和从事经济增长与发展的经验实证研究提供了方面,因此,该数据序列得到了国内外经济学家的极其广泛的引用。特别是那篇发表于《经济研究》的论文“中国省级资本存量的再估计”(与吴桂英和张吉鹏合作)自发表以来已经成为《经济研究》发表的论文中引用最为频繁的文献之一,也是我的论文中被引次数最多的论文。根据几年前的《中国期刊全文数据库》的统计显示,被引用次数就超过了1300篇。

自述之八

改革以来中国的官员任期、异地交流与经济增长:来自省级经验的证据

我曾经对中国与俄罗斯在经济转型和政府治理改革方面的战略差异表现出了极大兴趣。有一些经济学家认为,中国和俄罗斯的经济转型策略之所以会如此不同,主要是因为两者的“国家能力”有很大的悬殊造成。Jeffery Miller 和Stoyan Tenev几年前在一篇讨论经济转型与政府角色的文章中对比了转型初期中国和俄罗斯在对待“国家”问题上巨大的意识形态差异。在俄罗斯和中东欧社会主义国家的转型初期,主导的意识形态便是对国家的严重不信任,国家和官僚体系被认为代表的是旧的政权,是经济发展和市场改革的阻碍者,必须尽快被摧毁和取代。这种对国家缺乏信任和敌意的意识形态很大程度上可以用转型前期的苏联(戈尔巴乔夫时期)国家能力被不断削弱和控制能力持续恶化的政治改革的历史来解释。而上世纪80年代末和90年代初为了推行私有化战略而发动的一系列政治革命又进一步恶化了国家制度的治理能力。叶利钦自己在1993年曾经发表的演讲中就承认“过去几个月来,俄罗斯经历了深刻的国家危机。所有的政治组织和政治家们都在参与旨在摧毁国家的无聊的斗争中。这样做的一个直接后果是国家权威的整体丧失。在这样的情况下,不可能推进复杂的改革了。”

另外,俄罗斯战略研究中心主席德米提也夫在2006年的文章中曾正确地指出,在上世纪90年代,国家官僚制度的改革在俄罗斯不被重视。国家的能力大大减弱,地方政府的激励也减弱了。到90年代末,低效的行政体制成了俄罗斯经济转轨的主要制度障碍。看到了这个局面,2000年普京当选总统后动手在公共管理、财政、联邦和地方政府的组织结构等方面进行了改革,地方长官的直接选举制度被废止,由中央任命体系取代。当然,国家能力的重建并非朝夕可为之。

如果说在俄罗斯,改革者在转型初期没有去加强和重建国家制度,而是将经济自由化和私有化置于了重建国家能力目标之上,那么,我们在中国看到的就几乎是一个相反的顺序。在中国,总体而言,国家制度和政府在经济转型和经济发展中一直扮演着重要的角色。前苏东国家的党政合法性和国家制度甚至在经济转型之前就摇摇欲坠了,而中国不仅在“文化大革命”结束之后很快回到重建国家制度和用经济发展巩固执政合法性的意识形态上来,而且在推行和维持财政分权的进程中,也意识到改善国家能力、加强中央对地方官员控制对确保政治稳定和组织管理经济改革与发展能力的必要性。我认为,这一点很值得经济学家去重视。

正是这一观察和思考让我对中国的政治体制、财政分权、政府治理与经济增长的关系产生了浓厚的兴趣,带领学生们试图在这一方面进行一些研究。看上去,这些研究应该归类于被称之为“实证的政治经济学”的范畴。其中,研究中国的官僚(组织人事)制度和政府治理也是很多经济学家的兴趣点。由于这类研究需要收集和整理中国省部级和中央委员等大量的党政官员信息,因此,工作量巨大而且耗时较多。如果再把县级官员纳入研究的视野的话(这本来是更重要的工作),工作量就更大了。但即使这样,现在越来越多的研究者开始关注县级官员的研究,因为毕竟县是中国经济的发展的基本执行单位。

由于数据的限制,我们的这篇论文还只是以省(部)级官员和省级的经济增长为考察对象。当然,省部级官员是直接由中央选拔和任命的。而1978年以来中国政治与政府体制的重要变化之一是中央推行了高级官员治理制度的改革,其中限制高级官员的任期和鼓励异地交流(任职)制度成为惯例。我们感兴趣的问题是,中央对省部级官员的任期长短和到何处任职的决定是怎么做出的,对当地经济的增长有何影响。我们收集和整理出了1978至2004年间在各省(西藏除外)任职的省(直辖市、自治区)委书记和省长(包括直辖市长、自治区主席)的详细信息以及省级经济增长的数据库,利用这些数据,这篇论文考察了对省级高级官员的任期限制和异地交流是否以及如何影响了地方的经济业绩。文章从经验上证实,官员的任期限制和异地交流制度总体上对经济增长有相当正面的推动作用。我们的研究还进一步发现了,官员任期与经济增长的关系呈现出倒U型的特征,这意味着,从对当地经济增长的影响来说,官员在地方的任期存在一个最优值,在我们的样本里面,最优值约为5年,即一届任期。研究还发现,官员的异地交流对经济增长也有积极的影响,但这个影响在地区之间(尤其是东西部之间)存在着明显的差异,在东部的影响大于西部。

本篇论文算是这些年来我和我的学生们所做的这类政治经济学研究的一个代表,由我与我的学生高远合作完成的。在收集和整理出了论文所需要的数据之后,高远投入了大量的精力对数据进行了处理。在我们基本做出经验检验的结果之后,2007年夏天我把对写作该论文的任务带到了加拿大,在皇后大学我写出了论文的中文和英文版。在2007年秋,复旦大学中国经济研究中心在复旦大学组织了每两年举办一次的大型国际会议,那一年的主题更多涉及了政府治理与中国的经济发展。会议之后,澳大利亚的SSCI经济学杂志Journal of the Asia Pacific Economy于2008年8月出版的第13卷第3期专门出版了由我和万广华博士担任特邀编辑的专辑“The Political Economy of China’s Robust Performance”,组织发表了包括本篇论文在内的一组研究论文,为推动这类研究做出了努力。在此之前,基于同一研究的中文缩写本发表于《经济研究》2007年第11期上。不过,收入本书的是中文的原始版本。

自述之九

中国基础设施的基础研究:分权竞争、政府治理与基础设施的投资决定

2003年的深秋,我应邀在伦敦参加会议之后,还在伦敦Middlesex大学执教的姚树杰教授开车把我送到牛津去看望在那里学习的我的学生们。一路上我再也找不到22年前我第一次搭车穿梭在英格兰高速公路上的感觉,甚至没有觉得英国的高速公路有什么特别值得描述的地方。对大多数今天驾车行驶在中国境内高速公路上的中国人来讲,也许同样不再会有什么新鲜感。然而,在印度旅行中,因为没有高速公路而忍受的颠簸和疲倦却让我们对中国的基础设施建设的成就感到自豪。中国今天的基础设施的水平可谓日新月异。在20年前,没有人敢于奢望今天的基础设施所达到的水平以及更新的速度。在上世纪80年代,甚至到90年代初的时候,出门旅行还必须依赖破旧不堪的火车,并要为买到火车票而大伤脑筋。而今天的根本不同却是,每天乘坐大巴而行驶在高速公路上的人数可以高达数百万。

基础设施水平的持续提高应该是中国经济发展的一个最重要的成就之一,也是对经济增长的一个非常重要的测度。但在评价中国经济增长的文章中,多数人还是倾向于贬低“硬件”而更多强调“软件”的重要性。这在中国与印度的“双棒讨论”中表现得尤其突出。虽然中国在基础设施上远远胜于印度是不可否认的事实,可是大多数文章还是更看重印度的“制度资产”。我记得2004年的某一期Far East Economic Review(《远东经济评论》)中有黄亚声教授关于印度和中国对比的一篇短文。文章说,世界银行的一个研究报告根据2000年的数据测算了中国和印度在财富创造上的差异。根据黄教授文章提到的数据说,按收入来衡量,中国的人均收入是印度的两倍,而如果按照所享受和拥有的财富来衡量,中国人仅比印度人多富裕37.6%(中国的人均财富为4208美圆,而印度为3738美圆)。接着,黄教授进一步认为,如果按照无形资本来度量,中国人倒显得格外的“贫穷”了。他所说的这个无形资本包括了教育、法制环境以及其它经济制度的那些“软因素”。我没有读到世界银行的这个报告,但我相信黄教授的理解。我同样深信不疑的是,比印度人在财富上多富裕出来的那一部分里面,中国人享受的高水准的基础设施一定是占了较大的比重的。

在讨论和对比不同经济增长绩效的文献里,把“硬件”与“软件”分开评价的做法并不合适。印度基础设施的严重滞后并不说明印度可以很快地赶上中国的水平。对于经济发展而言,制度的细节与健全的法制固然是重要的决定因素,但基础设施这个所谓硬件的改善并不是一件孤立的事情,也更不简单。基础设施的建设表现为了高速公路、轨道、通讯电缆、机场、车站、整洁的城市容貌和高楼大厦这些物质上的改变,但却远远超出这些物体本身。当我们对比印度与中国的经济发展时,我们一定会在两国的那些软的体制上去寻求硬的基础设施差异的原因。毋庸置疑,一个没有作为的体制是造不出这些硬东西来的。看上去,投资于基础设施是典型的“扶持之手”的政府行动。那这是否意味着中国的地方政府更懂得如何去实现公共利益呢?或者中国的政治治理模式是否更有利于基础设施的改善呢?

这需要由研究作答。于是我决定组织我的学生一起去回答以上这些问题。不过,虽然写作这篇论文的动机早在2003年就已产生,但是我由于公务缠身,一直到2005年下半年才开始对这个问题的研究工作。参与这个研究的我的学生包括傅勇、高远和张弘三人。他们分工收集文献和数据,然后我们每周一次举行讨论,汇报研究的进展并就研究的框架和解释思路进行分析与推敲。有了这些基础工作之后,我大约花了两个月的时间写出了长达4万字的论文,或许因为我在本论文的写作中劳累过度,我的眼睛之后出现严重问题。回想起来,这可能是我们花费最多精力的一篇论文。本论文的简约版以“中国为什么拥有良好的基础设施?”为题发表于《经济研究》2007年第3期的首篇。

就内容而言,本篇论文在中国的政治经济体制的框架内描述和解释了改革以来,尤其是上世纪90年代以来中国在建设和改善物质基础设施上所取得的显著成就及其原因。依据现有的研究文献和省级面板数据,文章不仅度量了改革以来中国的基础设施的存量变化和地区差距,而且运用GMM方法检验了可解释基础设施投资支出变动的重要变量。本文发现,在控制了经济发展水平、金融深化以及其它因素之后,地方政府之间在“招商引资”上的标尺竞争和政府治理的转型是解释中国基础设施投资决定的重要因素,分权、政府间的Tiebout竞争、向发展式政府的转型对改进政府对基础设施的投资激励是至关重要的。这意味着中国在投资和更新基础设施上的出色成就是中国的政府转型和政治治理模式变迁的一个可以解释的结果。在中国的政治治理模式下,对官员的正面激励很好地把市场因素与政治因素合成在了一起。这个激励的核心被称为基于经济发展的政治表现(简称“政绩”)。这非常重要。不仅基础设施的改善有助于实现当地更快的经济增长,而且显著改善的基础设施本身就是最容易度量、从而能最好地满足中央对地方官员的“政绩”考核的目标。“把激励搞对”是邓小平先生和毛泽东先生在政治治理上的最大差异。毛泽东排斥市场,而邓小平却利用了市场。

就贡献而言,本论文是对基础设施的定义(包括世界银行给出的定义)和相应的统计口径进行了核对与匹配,形成了一个与中国现行的统计口径较为一致的基础设施的分类。然后我们对分项的基础设施进行了存量上的加总,利用主成分方法构造出了一个度量全部基础设施存量的程序,并对地区之间的基础设施存量的差异进行了度量。文章的另一个贡献是首次利用中国的数据估计了影响基础设施投资的制度因素,发现了政府间的竞争和政府的治理水平(governance)对基础设施投资的正面影响。

这篇文论发表之后,引起了学术界的极大关注,也成为相关研究领域里引用次数较多的论文。经过评委会严格的评审,该文还在2010年荣获“第三届张培刚发展经济学奖”。

自述之十

朱镕基可能是对的:理解中国经济快速发展的机制

当《朱镕基讲话实录》(四卷本)于2011年秋出版的时候,我十分兴奋,在自己的微博上说,这对于我多年潜心研究的中国经济转型和增长的论题是非常有价值的。实际上,早在2008年中国经济改革30周年之际,我就决定要写一部以1993-2003这十年的改革经历为素材的经济学著作。实际上,从更早的几年开始,我就一直努力并收集了大量的相关文献和数据,试图写一部经济学的著作来讲述和总结朱镕基先生担任副总理和总理期间推行结构改革和宏观稳定化方案以及塑造中国经济发展机制上的重要成就与经验。为此,我做了精心的前期准备,并形成了一个基本的写作框架。在这一年我还分别在斯德哥尔摩经济学院、大阪孔子学院和诺丁汉大学做了三场应邀演讲,内容都是围绕朱镕基时期的改革内容和改革策略展开的,目的也是为了演习一下这个框架的得失。

选择1993-2003这十年,我是有考虑的。1993年之后,中国开始加快了市场化和经济改革的步伐,更坚决地向市场经济体制转轨了。这是公认的事实。而改革战略和增长机制在1993年之前和之后也有显著改变,这也是经济学家大都认同的现象。当然,这十年正是朱镕基担任副总理和总理的时期。朱镕基在这一时期推动的对国有部门的结构改革和对政府间财政关系的再造奠定了中国经济的市场基调和基本的经济体制。因为坚定推进了国有企业、银行和金融部门、公共财政体制以及社会保障等为代表的所谓结构性改革,才确保了中国经济的宏观平稳和国民财富的快速积累。即使今天人们对这个经济体制和政府角色的副作用(side effect)有越来越多的批评意见,但必须看到,给定了上世纪90年代初中国面临的约束那些条件,朱镕基的分税制改革所形成的这个快速增长的机制来之不易。没有它,很难想象20年后的中国能够取得今天的经济实力和发展水平。

2011年夏天的某一天,我收到了英国诺丁汉大学校长、同时也是著名的经济学期刊The World Economy的主编David Greenaway教授的邀请信,希望我担任第三届“The World Economy Annual China Lecture”(The World Economy年度中国讲座)的主讲人。之前的两届讲座分别由牛津大学的经济学家Tony Venables教授和英国《金融时报》的著名专栏作家Martin Wolf先生担任主讲人。我无法拒绝这个邀请,因为我意识这是一个绝好的机会,可以向海内外的同行阐述一下我对朱镕基时期形成的基本经济体制演进过程的认识。经过反复考虑,我最终决定以1994年的分税制为中心展开我的讨论。在我的观察之中,以中央与地方实行分税制取代过去的财政承包制对中国的经济发展具有深远的意义。我甚至认为,分税制的实施是朱镕基时期中国经济体制转型中的最重要一环,有了它,中央与地方才在分权与集权的循环中实现了激励的一致性。这也是确保中国这个大国实现持续经济增长的基本机制。于是,我就以“朱镕基可能是对的:理解中国快速发展的机制”(Zhu Rongji Might Be Right: Understanding the Mechanism of Fast Economic Development in China)为题开始为那次讲座做了充分的准备。这当中,我的学生范子英、陈诗一、罗长远、方红生、刘晓峰和唐东波在数据准备和处理上给予了大力协助。

讲座于2011年11月4日晚上在英国诺丁汉大学(宁波校区)举行,David Greenaway校长亲自主持了讲座。讲座用英文进行。在讲座之后的半年,我对英文讲稿进行了修改和补充,形成了一个英文论文,将作为首篇发表于The World Economy上。在英文稿的基础上,我又改写出了这个中文版,并且依然保留了演讲的格式和语言。全文将发表于吴敬琏先生主编的《比较》上。

我估计,这篇文章发表之后,会很快引发经济学界同行的不同意见,并可能引起一些争论。这当然都是很正常的,争论可以改善我们对很多问题的认识,包括对分税制的评价在内。两个月前,在看到了这篇中文稿的初稿之后,上海世纪出版集团的陈昕总裁很是兴奋,他甚至建议我能很快将它扩展为一本类似与《里根经济学》那样的学术著作,并写出英文版在海外出版。他非常希望该书能早日完成并尽快安排出版。这当然也是我的心愿。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号